こんにちは、まちエネです。一人暮らしを始めると、毎月の電気代がどれくらいかかるのかは気になるポイントです。家賃や生活費などとあわせて、電気代は家計を左右する大きな要素といえます。特に季節や居住地域によって電気代は大きく変わるため、あらかじめ把握しておくと安心です。

この記事では、一人暮らしの電気代相場や、オール電化の場合の特徴、さらに実践的な節約術などを詳しく解説します。家電製品の使い方や契約プランの見直しなど、無理なく電気代を抑えるコツを学び、毎月の出費を効率的にコントロールしていきましょう。

一人暮らしの電気代の平均費用

まずは一般的な一人暮らしの月々の電気代について、平均的な費用の目安を確認しておきましょう。

総務省統計の家計調査によると、2024年の一人暮らしの電気代の平均費用は1か月あたり6,756円と言われています。これは地域や家電製品の使用状況、契約プランによって上下しますが、多くの人がこの範囲に収まるようです。

なお、光熱費全体で見ると電気代が半分以上を占めることも多く、意識的に節電に取り組むことが家計の安定につながります。

実際には夏や冬など極端な気温変化がある季節にはエアコンや暖房機器を長時間使用するため、通年平均を大きく上回るケースもあります。加えて、契約している電力会社やオール電化の有無など、各家庭の条件によっても電気代は変動します。こうした違いを理解しながら、まずは自身の生活スタイルを見直してみることが大切です。

参考:総務省統計 家計調査 家計収支編 単身世帯用途分類 001 用途分類(総数) 全国 | 統計表・グラフ表示

季節ごとの一人暮らしの電気代

一人暮らしの電気代は特に夏と冬で大きく変動します。夏は冷房を使い続けることで長時間エアコンを稼働させることになり、冬は暖房器具や電気毛布などを使用するため消費電力が高くなる傾向です。

特に寒冷地では暖房使用期間が長いため、地域差と季節変動が重なって出費が一段と増えることになりがちです。実際の総務省統計局の2024年の調査では3か月ごとの電気代平均額は以下のようになっていました。

| 期間 | 平均電気代 |

| 1~3月(冬) | 7,150円 |

| 4~6月(春) | 5,839円 |

| 7~9月(夏) | 6,771円 |

| 10~12月(秋) | 6,356円 |

さらに年代別でみると下記の結果となりました。

| 期間 | ~20代 | 30代 | 40代 |

| 1~3月 | 4,188円 | 5,926円 | 5,902円 |

| 4~6月 | 3,259円 | 5,085円 | 5,026円 |

| 7~9月 | 4,572円 | 6,073円 | 6,273円 |

| 10~12月 | 4,043円 | 5,665円 | 5,489円 |

| 期間 | 50代 | 60代 | 70代~ |

| 1~3月 | 6,911円 | 7,771円 | 8,413円 |

| 4~6月 | 5,538円 | 6,566円 | 7,142円 |

| 7~9月 | 6,852円 | 7,234円 | 8,225円 |

| 10~12月 | 6,354円 | 6,990円 | 7,337円 |

一般的に、冷暖房を使用することの多い夏と冬は年間を通して電気代が高くなりやすいですが、年齢が上がるにつれて電気代が増加する傾向が明確です。

若年層は季節による電気代変動が小さいのに対し、高齢層は変動が大きく、20代と70代以上では約2倍の差がある季節も確認できます。

20代には大学生も含まれるため、在宅時間の違いなどライフスタイルが大きく異なることや、住居の広さ、高齢者の温度感覚が影響していると考えられます。

夏や冬の電気代が高くなる背景についてはコラム「電気代が高いのは夏or冬?使う電気の量以外にも気を付けるポイント」で詳しくご紹介しております。

地域別の一人暮らしの電気代

次に地域区分別に一人暮らしの電気代の平均を見てみましょう。総務省の調査では2024年の電気代の平均は以下のようになります。

| 地域区分 | 平均電気代 |

| 全国 | 6,756円 |

| 大都市 | 6,030円 |

| 中都市 | 7,243円 |

| 小都市・町村 | 7,414円 |

全国の平均は前述のとおりですが、このように地域ごとに平均の電気代は異なっており、同じ生活スタイルを送っていても請求額に違いが生まれることがあります。

電気代は住んでいる地域によって単価が異なるため、電力会社の料金表やプランそのものが地域で別々に設定されているため、引っ越すと電気代の負担が予想以上に増減するケースも少なくありません。地域に合ったプランや電力会社を選択することで、同じ使用量でも費用を抑えられる場合もあります。

ご自身が一人暮らしをしている地域の平均と比べて、電気代が高いかチェックしてみましょう。

地方別の一人暮らしの電気代

最後に、各地方別に総務省が調査している2024年の一人暮らしの電気代の平均をご紹介します。

| 地方区分 | 平均電気代 |

| 北海道・東北 | 7,500円 |

| 関東 | 6,566円 |

| 北陸・東海 | 6,794円 |

| 近畿 | 6,648円 |

| 中国・四国 | 7,437円 |

| 九州・沖縄 | 6,274円 |

地方別の統計を見てみますと、寒さの厳しい北海道・東北地方は電気代の平均がかなり高くなっていますね。暖房の使用頻度が大きく影響しているのは間違いなさそうです。寒冷地では冬場の暖房に多くの電力を要するため、一人暮らしでも電気代が高額になる傾向があります。

逆に比較的温暖な地方では冷暖房使用期間が短く済むため、通年を通して電気代が抑えられることもあります。ただし、夏場に熱帯夜が続く地域では夜間もエアコンが不可欠になりやすく、結果的には電気代がかさんでしまう場合もあります。

東京を含む関東の一人暮らしの電気代平均は6,566円となっています。お住いの地域の一人暮らしの電気代の平均とも比べてみて、ご自身の電気代が高いか確認しましょう。

オール電化の一人暮らしは電気代が変わる?

キッチンや給湯など、生活に必要なエネルギーをすべて電気でまかなうオール電化。一人暮らしの電気代にどのような影響があるのか見ていきましょう。

オール電化の物件で一人暮らしをした場合、1か月の電気代はおよそ10,777円とされています。一人暮らしの電気代としては高い印象を受けますが、オール電化の場合には一般的に電気代・ガス代・そのほかの光熱費をすべてまとめた金額になっています。

オール電化の住宅ではガスや灯油を使わないため、ガス代や灯油代がかからないメリットがあります。ただし調理や給湯まで電気を使うため、どうしても使用量が増えるケースが多く、結果的に月々の電気代が高くなることも珍しくありません。

季節によって給湯の温度設定を下げるか、調理方法をどの程度電子レンジやIHクッキングヒーターに依存するかなど、細かい工夫を積み重ねることで光熱費全体では抑えられる可能性があります。

オール電化の電気代について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。

電気代の仕組み、決まり方

電気代がどのように決まるのか、基本的な料金内訳や燃料費調整額について理解しておきましょう。

一般的な月々の電気代は、契約容量によって決まる基本料金(または最低料金)、毎月の電気使用量に応じて計算する電力量料金、燃料費調整額、そして再生可能エネルギー発電促進賦課金の4つの要素の合計金額で決まります。

電気代=基本料金+電力量料金±燃料費調整額+再エネ賦課金

基本料金制度では、契約しているアンペアに応じて基本料金が設定されます。また、特定のエリア(北陸・関西・四国・中国・沖縄)では従量料金制度(最低料金制度)が採用されており、最低使用量に満たない場合でも最低料金が適用され、使用量に応じて追加料金が発生する仕組みです。

燃料費調整額は発電における燃料費の変動を考慮した料金です。再エネ賦課金は再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づいて、電気の使用者全体で分担される負担です。

一人暮らしの場合は世帯全体の使用量が少ないので、燃料費調整額や再生エネルギーの賦課金は比較的小さいかもしれませんが、エアコンや調理器具などの使い方次第で一気に跳ね上がる可能性もあります。このため、最低限の電力会社の仕組みを理解し、季節ごとの使用量を意識しながら契約プランを検討するのが重要です。

燃料費調整額についてはコラム「電気代の「燃料費調整額」って何?」にてご紹介しております。

再エネ賦課金についてはコラム「再エネ賦課金とは?仕組みをわかりやすく解説!」にてご紹介しております。

一人暮らしの電気代を節約するためのコツ

次に、一人暮らしの電気代を節約するための実用的なコツを紹介します。これらのポイントを意識することで、生活の質を下げずに無駄な支出を抑えられます。一人暮一人暮らしでもできる節電対策はいくつも存在します。しっかりとポイントを押さえて、光熱費を抑えていきましょう。

まず重要なのが、消費電力の大きい家電の使い方を見直すことです。

エアコンや冷蔵庫などを適正な温度に設定し、空気の循環や冷蔵庫内の食品レイアウトを工夫するとムダが減りやすくなります。照明のLED化や、こまめなスイッチオフも意外に大きな効果をもたらしてくれます。

次に契約アンペア数や電力プランの見直しも大切です。20Aや30Aで十分なら、基本料金を安く抑えることができますし、ライフスタイルに合わせた時間帯別プランに切り替えることで、夜間や土日の電気代を低めに抑えることも可能です。ただし同時に稼働させる家電が多い人は、アンペアを下げすぎるとブレーカーが落ちやすくなる点に注意が必要です。

電気代が高くなる家電は?

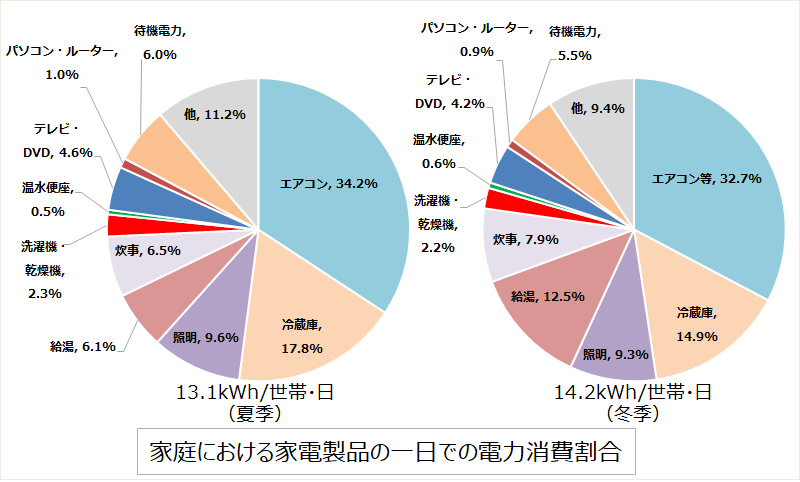

以下は経済産業省 資源エネルギー庁がとりまとめた、一般家庭における家電の電力消費割合を電力消費割合を円グラフで表したものです。ここから、エアコン、冷蔵庫、照明が消費電力が大きく、電気代を高くしてしまう要因であることが分かります。

家電の電気代の計算式は以下のようになっています。

電気代 = 消費電力量(W)÷ 1,000 × 使用時間(h)× 電気料金単価(円/kWh)

例えば電気料金単価が30円/kWhの契約で、消費電力が1,000W(1kW)のエアコンを4時間運転した時の電気代を考えてみると、電気代は120円ということになります。1か月間で換算しますと、3,720円ということになります。このような、消費電力の大きな家電の使い方を工夫することで大きな節電効果が期待できます。

エアコンの使い方を見直そう

エアコンは電力消費が大きいため、使い方を工夫することで大きな節約が期待できます。節電のコツは、設定温度を控えめにすることと、不在時には電源を切るか、省エネモードを使うこと。タイマー機能やサーキュレーターの併用も有効です。

冷蔵庫は「開け方」と「中身の温度」がポイント

冷蔵庫は常に稼働している家電なので、意外と電気代に影響します。節電のためには、扉の開閉をなるべく減らすことと、中の食材の詰めすぎを避けることが大切です。

また、冷蔵室や冷凍室の温度設定を見直すことも効果的。季節に合わせて温度を調整することで、無駄な消費電力を抑えられます。冷蔵庫の詳しい電気代はこちらのコラムをご覧ください。

照明はLEDに切り替えるだけでも効果あり

照明も日常的に使う電力の一部。白熱電球や蛍光灯をLED電球に替えることで、消費電力を大幅にカットできます。

LEDは電力効率が良く寿命も長いため、初期費用はかかっても長期的にはおトクです。特に使用時間が長い部屋から順にLEDに切り替えるのがポイントです。照明の詳しい電気代についてはこちらのコラムをご覧ください。

使っていない家電製品は、コンセントからプラグを抜いて節電

あまり知られていないかもしれませんが、家電製品は使っていない時でも、コンセントにプラグが挿さっているだけで電気を消費していることがあります。

このような電気のことを「待機電力」と呼びます。

実は、家庭全体で使う電力のうち約5%が待機電力によるものだと言われています。決して小さくない数字ですよね。

参考:資源エネルギー庁省エネルギー対策課「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要」

そのため、使っていない電化製品のプラグは、できるだけコンセントから抜いておくことが節電につながります。

ただし、テレビの録画機能など、プラグを抜くことで正常に動作しなくなる機能もあるので、その点には注意が必要です。

「毎回プラグを抜くのは面倒…」という方には、スイッチ付きの節電タップがおすすめです。スイッチをオフにするだけで通電を簡単に止められるので、手軽に待機電力をカットできます。コンセントを挿しっぱなしにした場合の電気代についてはこちらのコラムをご覧ください。

在宅勤務などで電気代は増える

自宅での在宅勤務やお家時間の増加などのライフスタイルの変化により、自宅での電力消費が増えることがあります。これも電気代が上昇する要因となる可能性があります。

在宅勤務と電気代、またその節約についてはコラム「在宅勤務は電気代が増える!電気代を節約する10の方法」でご紹介しておりますのでご参考ください。

一人暮らしの平均的な契約アンペア数は20Aか30A

電気代の増加には契約アンペア数の影響も考えられます。基本料金制の場合、契約アンペアの数によって基本料金が設定されます。一般的な一人暮らし世帯の契約アンペア数は20Aまたは30Aとされています。もし契約アンペア数がそれを上回る場合、契約アンペア数の見直しを検討することが節約の一環となります。

ただし、同時に複数の家電製品を使用したり、過度な電力使用によって契約アンペア数を超えると、ブレーカーが落ちる可能性があります。契約の見直しを行う際には、家電製品の利用状況を見直すと良いでしょう。

なお、契約アンペア数を減らすと、「基本料金」は見直した契約アンペアに応じて減少しますが、「電力量料金」は使用状況によっては増加する場合があります。そのため、契約アンペアを減らすことが必ずしも電気料金の総額を減少させるとは限りませんので、ご注意ください。

また、引越し先の物件によっては、契約アンペア数が指定されている場合がありますので、事前に確認するのがおすすめです。

電力プランの見直し

一人暮らしの電気代を節約するために、電力プランの見直しも有効です。現在のライフスタイルや使用パターンに合わせて最適なプランを選ぶことで、無駄な支出を抑えることができます。

まず、契約している電力プランを確認してみましょう。夜間や深夜に電気を使うことが多い場合は、夜間がおトクなプランがあるかもしれません。また、昼間に電気を使うことが多い場合は、昼間の電気料金が安いプランを検討すると良いです。

また、最新のスマートメーターを利用して、リアルタイムで電気使用量を確認し、節約のポイントを見つけることもできます。定期的に使用状況を確認し、ムダなく電気を使うことができるでしょう。

電気プランの見直しは、ライフスタイルや電気の利用パターンによって大きく影響されるため、自分に合った柔軟なプランを見つけることが重要です。一人暮らしの方にとって、合理的で効果的な電気使用計画を立てることは、快適な生活を送る上で、非常に重要です。

その他一人暮らしではさまざまな生活費がかかってきます。一人暮らしの食費についてもまとめて平均的な金額などをコラムにてご案内していますので、チェックしてみてください。